パラリンピックは大会ごとに進化していることを実感した。私は2000年のシドニー大会を取材した。私を含む記者2人、カメラマンと現地のガイドが1人ずつという4人態勢で大会を報じた。手前みそになるが、スポーツ紙で現地に記者を派遣したのは当社だけだった。一般紙の記者は、運動部より社会部が多かった。

当時から、多くの選手が見せたいのは障がい者というより、アスリートとしての顔だったが、競技に専念できる選手はごくわずかだった。21年前は大会自体が発展途上だった。

陸上男子やり投げの尾崎峰穂は、本番直前に審判に投げ方を否定された。全盲ゆえの工夫として、投げる直前まで左手でやりの先を握り、方向付けをして右手で投げてきた。その4年前のアトランタ大会は、この投げ方で金メダルを獲得した。国内大会でも問題はなかった。ところが、大事な場面で「両手でやりを持つのはダメ」と指摘され、変更を余儀なくされた。慣れない投てきで記録は伸びず、銅メダルにとどまった。

視覚障害者の男子100メートルでも、ルールの曖昧さを目撃した。目の見えない選手と伴走者は、同じひも(ガイドロープ)を握って走る。ひもには長さの制限(現在は50センチ以下)があるため、2人は腕の振りを同じくする技術が必要になる。伴走者が引っ張る形で先にフィニッシュしてもいけない。日本代表の斉藤晃司はルールを守って走り、4位。明らかに50センチ以上も伸びるゴム製のひもを用いて走った外国勢が先着していたが失格にはならず、順位は変わらなかった。

全盲の選手は順位がわからないから、伴走者が順位を伝える。「4位です」。伴走を務めた丸尾章弘にとってつらい作業だった。斉藤の目には見えていない、ほかの選手の伸びるゴムひもがやるせなかった。話を聞きながら取材エリアで号泣したのは、私にとってこの時が唯一だ。

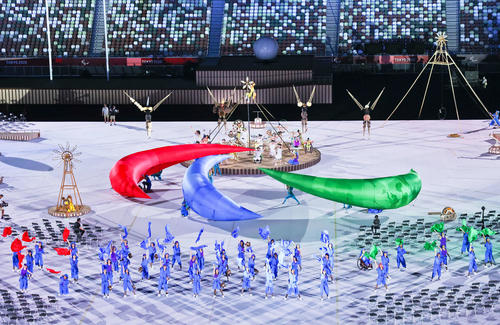

障がいのクラス分けの公平さをめぐる問題など課題は今も尽きないが、大会を重ねるごとにルールは整備されてきたと感じる。競技レベルは上がり、選手のアスリート化も進んだ。当時、選手の所属先は出身県などを表記することが当たり前だったが、今は企業名やクラブ名がつく。今回は東京開催ということもあり、注目度は21年前の比ではない。テレビの放送時間は圧倒的に増えた。

人間の可能性や、スポーツとしての面白さに気付いた人も多いだろうが、「パラリンピック後も注目してもらいたい」とは軽々しく言えない。もり立てていくには、五輪のマイナー競技と同様、競技団体ごとの工夫や自立は欠かせない。厳しい視点かもしれないが、パラリンピックの競技をリスペクトするからこその意見だ。我々メディアもできることがある。東京大会で終わりではない。変わらない熱量で、24年パリ大会も報じていきたい。

佐々木一郎

日刊スポーツ・スポーツ部デスク